준비부터 수확까지,

전 과정을 기계로!

농촌진흥청은 논 농업 대비 기계화가 미흡한 밭농업의 기계화 확산 및 생산성 향상을 위해 2015년에 밭농업기계화연구팀을 신설하고(현재 밭농업기계과) 마늘, 양파, 감자 등 주요 밭작물을 대상으로 파종·정식·수확 작업 농기계 개발에 힘쓰고 있다.

특히 농촌진흥청은 2023년부터 주요 8대 밭작물 중 재배 면적이 넓고 노동 강도가 높은 양파와 마늘을 대상으로 기계화 재배모델 개발 및 보급을 먼저 추진하였으며, 그 결과로 기계화율이 크게 향상되었다. 마늘과 양파는 우리나라 대표 양념 채소로 수요가 많지만, 두 작물 모두 밀식재배로 파종부터 수확까지 많은 노동력이 필요하다. 이에 농촌진흥청은 ‘농기계-재배 기술-저장 기술’을 연계한 기계화 재배 모델을 개발해 보급하고 있으며 앞으로 배추, 감자 등으로 확대해 나갈 예정이다.

‘승용형 반자동 양파 정식기’는 작업자가 투입한 양파 묘를 두둑에 심는 기계다. 본 작업기는 편도 4조식으로 두둑을 왕복하여 총 8조의 양파 묘를 심을 수 있어 정식작업의 노동력을 절감할 수 있다. ‘조파식 마늘 파종기’는 한 번에 8줄씩 마늘 종자를 뉘어서 줄뿌림하는 작업기로 파종, 제초제 살포, 비닐 피복을 동시에 할 수 있다. ‘양파 플러그묘 생산 기술’은 양파 정식기 전용 플러그에 양파 종자를 파종하고 발아시켜 45일 정도를 키우는 기술이다. 고추 비가림 온실 등 기존 시설을 활용하면 신축 대비 60% 비용을 절감할 수 있다.

이를 양파에 적용한 결과, 10아르(a, 300평)당 노동력은 기존 38.2시간에서 5.1시간으로 87%, 생산비용은 기존 77.1만 원에서 13.8만 원으로 82% 절감할 수 있었다. 마늘에 적용했을 때 노동력은 45.7시간에서 9.4시간으로 79%, 생산비용은 122.6만 원에서 31.5만 원으로 74% 절감 효과가 나타났다.

농촌진흥청은 주산지 중심으로 현장 실증 및 연시 등 확산 활동을 통해 기계화 재배모델을 보급하여 점진적으로 기계화 재배면적을 확대해 나갈 계획이다.

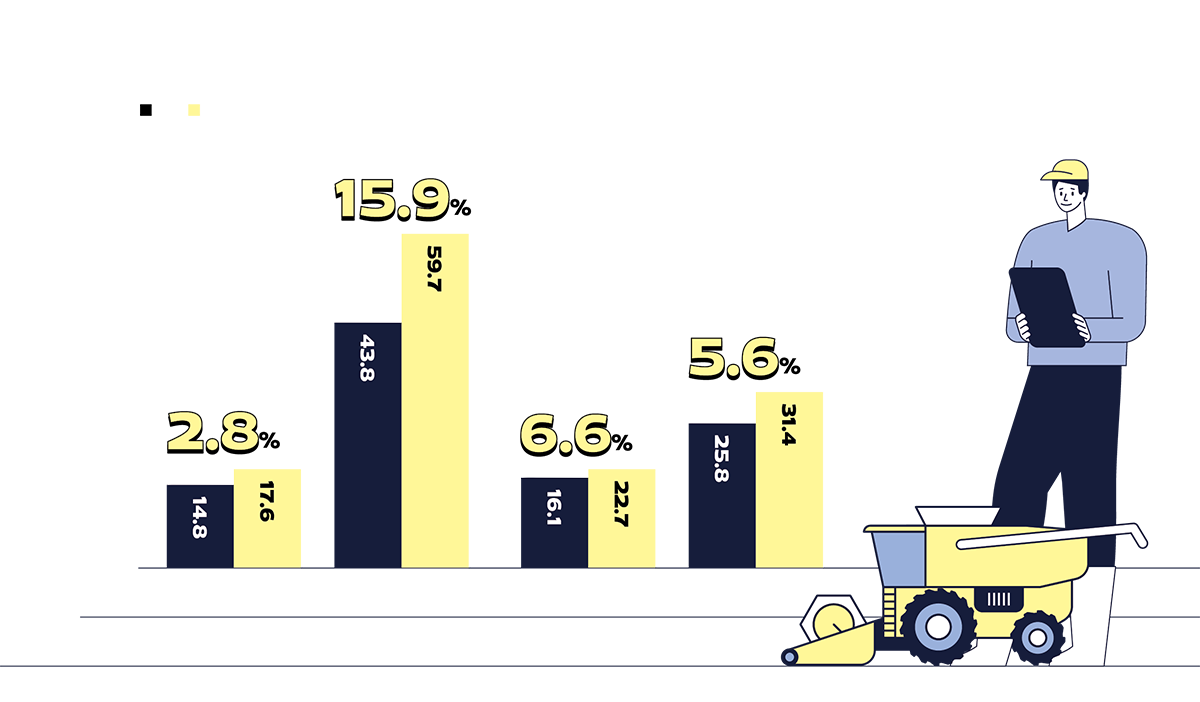

<연도별 밭작물기계화율(%)>

| 연도 | 평균 | 경운·정지 | 파종·정식 | 비닐피복 | 방제 | 수확 |

| 2015 | 58.3 | 99.9 | 8.9 | 66.8 | 92.0 | 23.9 |

| 2017 | 60.2 | 99.8 | 9.5 | 71.1 | 93.7 | 26.8 |

| 2019 | 61.9 | 99.8 | 12.2 | 73.0 | 93.2 | 31.6 |

| 2021 | 63.3 | 99.8 | 12.6 | 76.9 | 94.8 | 32.4 |

| 2023 | 67.0 | 100.0 | 18.2 | 77.7 | 96.2 | 42.9 |

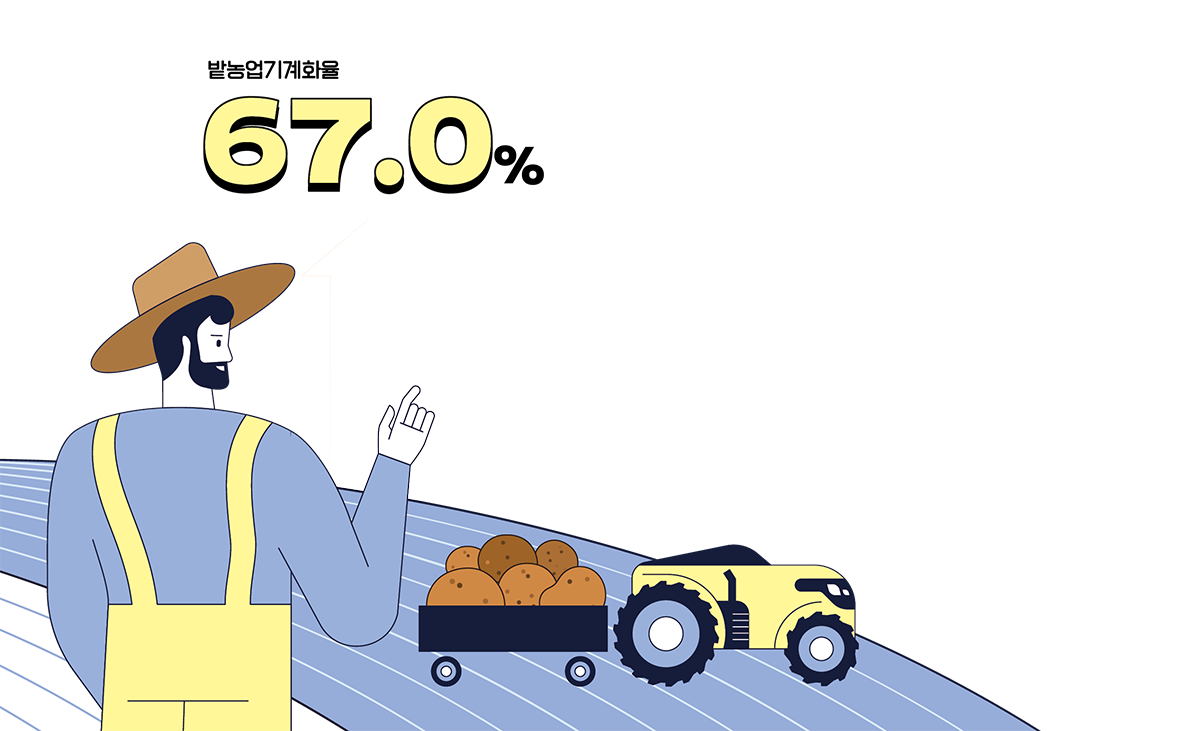

기계화율 67% 달성

지난해 농촌진흥청이 전국 표본 농가를 대상으로 진행한 ‘2023년 기계 사용 현황’ 조사에 따르면, 기계화가 큰 진전을 이루고 있는 것으로 나타났다.

2023년 한 해 동안 전국 표본 농가 1,500호를 대상으로 기계 사용 현황을 조사한 결과 밭작물 기계화율은 67.0%로 2021년보다 3.7%포인트 상승했다. 최근 10년 동안 기계화율 상승 폭이 최대 2.0%포인트였음을 고려하면 두 배 가까이 높은 수치다.

특히 이 같은 수치는 농촌진흥청이 밭농업기계화 확산을 위해 현장에 적합한 연구 개발 성과 도출과 주산지를 대상으로 개발성과의 시범보급사업에 힘썼던 노력이 결실을 보여주고 있음을 뜻한다. 기계화율이 낮았던 파종 정식과 수확작업의 기계화율이 각각 18.2%, 42.9%를 기록하는 등 2021년 대비 5.6%포인트와 10.5% 포인트 상승했다.

민·관협력을 통해 그려 나가는 밭농업의 청사진

농촌진흥청은 밭농업기계화 촉진을 위해 2025년에는 양파·배추·감자·고추를 대상으로 7종의 농기계 개발을 추진한다. 이 기계들은 파종기·정식기·수확기로 구성되며, 재배에 필요한 농작업을 자동화해, 노동력을 줄이고 생산성도 크게 높일 것으로 기대한다. 또한 2027년까지는 소형 콩 수확기 등을 추가로 개발해 밭농업기계화를 확산할 계획이다.

농촌진흥청은 2025년 밭 농업기계화 분야 연구를 강화하기 위해 전담 부서인 ‘밭농업기계화연구팀’을 ‘밭 농업기계과’로 개편하고, 관련 인력과 예산을 대폭 확충했다. 또한, 국산 밭 농업 기계의 정밀도와 성능을 향상하기 위해 선진기술을 보유한 기업, 대학 등과 협업하는 ‘밭 농업기계화 촉진 융복합 민관협력 협의체’도 확대 운영 중이다. 산·학· 연 협력으로 개발한 기술은 현장 시연 및 실증, 시범사업 등을 통해 농업 현장에 빠르게 보급할 예정이며, 이를 통해 밭 농업의 기계화 수준을 한층 높이는 한편 농업의 효율성과 지속 가능성을 강화할 것이다.