흉년이 들면 오늘날 보통 사람들은 장바구니 물가부터 걱정이다. 또는 장바구니물가만 걱정이다. 생각 없는 사람들은 ‘수입하면 그만이지!’ 하고 만다. 하지만 눈앞의 기후재앙과 전쟁 앞에서도 저런 무지한 소리가 나올까. 예전의 흉년은 곧 기근과 같은 말이었다. 굶어 죽을 공포와 쌍둥이였다. 가뭄·냉해·수해·병충해·기후재앙·전쟁 들에 따른 흉년도 무서웠지만 평년에도 늘 식량은 모자랐다. 겨울나고 새봄까지 버티기도 어려웠고, 보릿고개도 무서웠다. ‘춘궁기(春窮期)’라고도 불린 한반도의 보릿고개는 지난해에 거둔 곡식은 다 먹고 없는데 아직 보리는 나지 않아 달리 곡식이 없는, 절박한 음력 4월~5월을 가리킨다. 흉년이든 평년이든 굶주림과 영양결핍과 죽음과 공포와 질병과 불행은 대다수 사람의 일상생활과 함께였다.

인류의 역사가 시작된 이래, 농어업은 식량 부족과 굶주림을 극복하기 위해 분투하고 또 분투했다. 지금도 분투하고 있다. 그 분투의 한 축은 기술의 발전을 향했고, 또 다른 한 축은 굶어 죽을 위기에 대한 대응을 향했다. 굶주림을 견디고 살아남기 위한 실제 행동이 곧 ‘구황(救荒)’이다. 다시 거칠게 요약하면, ‘구황’이란 ‘기근에 따른 자연과 사회의 황폐화[荒]를 구제[救濟, 대응]’한다는 뜻이다. 흉년에 대비함은 물론 평년의 식량 부족에도 대비하는 것이다. 구황은 굶주림을 면할 방법을 찾는가 하면 영양결핍으로 쓰러진 사람의 회복에도 힘쓰는 활동을 포함한다. 영양결핍에 따른 질병에도 대응한다. 탄수화물과 영양소가 깃들어 있고, 사람이 소화할 수 있는 대체 작물의 목록화와 체계화는 기본이다. 나아가 최악의 상황에서 써먹을 조리법까지 염두에 둔다. 이를 행정의 각 단위와 전국에 퍼뜨리고, 보다 많은 사람들과 공유하려면 그 기획과 처방은 반드시 책으로 묶여야 한다. 그 노력이 깃든 소중한 문헌, 한국 농업사의 위대한 유산 가운데 하나가 곧 ‘구황촬요’라는 말이 붙은 일련의 간행물이다.

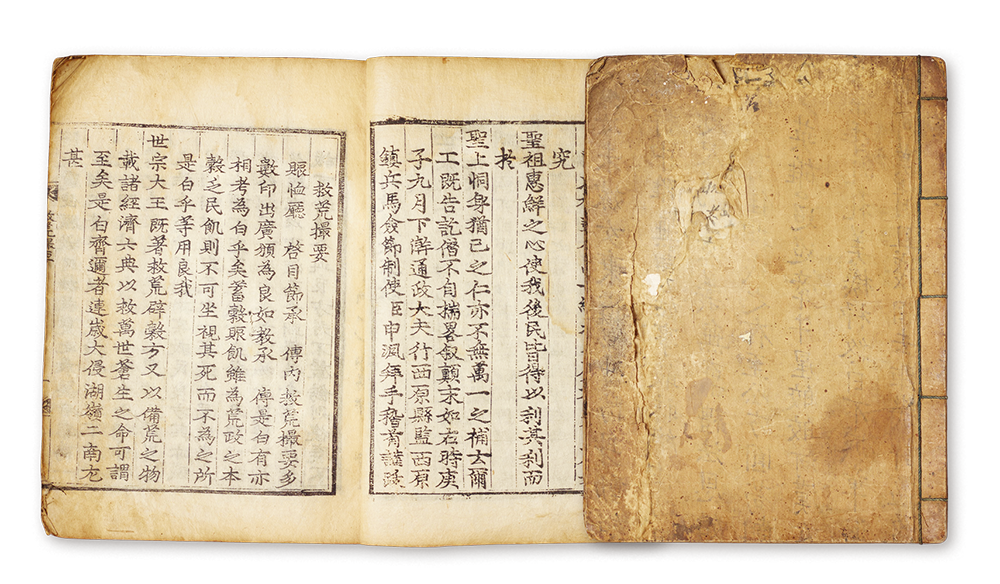

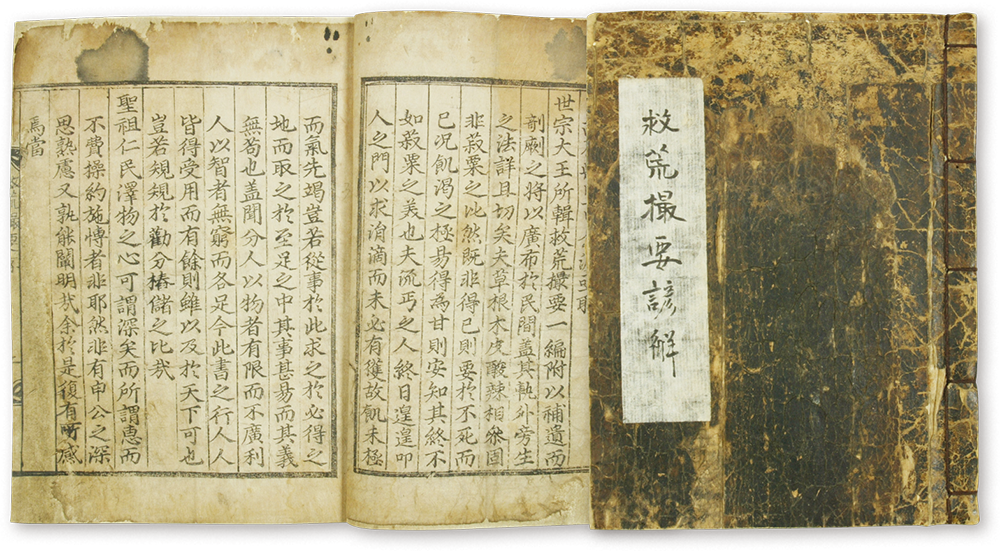

세종 11년(1429년) 한반도의 농업과 그 기술을 망라한 농업 기술서 『농사직설((農事直說)』이 편찬되었다. 이 책은 한국 농업사상 가장 오래된 농서로서 향찰과 이두로 한반도 구석구석의 곡식 이름까지 써 남기려 애썼다. 아울러 ‘구황’의 책까지 함께 기획했으니, 지금은 전해지지 않는 『구황벽곡방(救荒辟穀方)』이 그것이다. 『농사직설』을 펴낸 시기에 편찬된 것으로 보이는 『구황벽곡방』의 원본은 없어졌지만, 그 내용은 후대로 이어졌다. 『구황벽곡방』의 내용을 이은 문헌이 곧 조선 명종 9년(1554년) 간행된 『구황촬요』이다. 이 『구황촬요』는 당대의 문신이자 문장가인 이택(李澤, 1509~1573)이, 『구황벽곡방』을 많이 참고하고 인용해 집필했다. 뒤이어 17세기에는 신속(申洬, 1600~1661)이 『신간구황촬요』를 엮는다. 『신간구황촬요』는 이택의 『구황촬요』에 신속의 『구황보유방』과 『벽온신방(辟瘟新方)』이라는 또 다른 문서를 함께 엮은 문헌이다. 여기서 잠깐 신속이라는 인물에 대해 알아보자. 신속 또한 농업 기술과 구황을 아울러 붙들려 했던 인물이다. 신속은 공주목사로 일하던 조선 효종 6년(1655) 『농사직설』 『금양잡록(衿陽雜錄)』 『사시찬요초(四時纂要抄)』 등을 다시 엮어 『농가집성(農家集成)』 펴낸다. 『농가집성』은 조선 전기의 중요 농서를 망라하고 증보해 조선 후기에 이어준 또 다른 한국 농업사의 유산이다. 조선 전기를 대표하는 농서가 『농서직설』이라면, 조선 후기에는 『농가집성』이 있다. 신속은 왜란과 호란을 겪은 조선의 농업 재건을 위해 역대의 농서를 증보해 펴냈다. 아울러 세종 때 그랬던 것처럼 한편으로는 구황을 염두에 두고 『신간구황촬요』를 펴냈다. 이 면면하면서도 유장한 흐름 자체가 농업사의 일대 장관이다.

『구황촬요』는 어떤 내용을 담고 있을까. 먼저 굶주린 사람에게 회복을 위한 먹을거리를 먹이는 방법으로 시작해, 굶다가 대사에 문제가 생긴 사람 치료하는 법·솔잎과 느릅나무껍질 활용법(솔잎가루·솔잎죽·느릅나무의 껍질과 열매와 느릅나무떡 등)·미숫가루 만들기·붉나무(오배자나무) 활용법·최악의 상황에서 기본 장 및 여러 가지 다른 장 담그는 법 등을 다루었다. 『신간구황촬요』는 위의 내용에다 도라지·칡·마· 밤·토란·차조·순무·복령·천문동·박달나뭇잎·느티나뭇잎·쑥· 냉이·소리쟁이·고욤·올방개·나리의 구근·연근·연밥·둥굴레 등을 활용하는 방법을 다루었다. 어떤 먹을거리를 어떻게 활용하든, 핵심은 최소한의 열량을 공급하고 죽어가는 사람을 살리는 데 있다. 그래서 『구황촬요』나 『신간구황촬요』나, 두 책의 어떤 판본이나, 책의 앞에는 “굶은 사람에게 더운 것을 먹이면 반드시 죽으니 모름지기 식으면 먹이라”라든지 “굶은 사람이 갑자기 밥을 먹거나 더운 것을 먹으면 반드시 죽느니 먼저 장을 찬물에 풀어 먹이고 그런 다음에 식은 죽을 먹이되 정신을 차리거든 점점 된죽을 먹인다”라는 내용이 자리한다.

『신간구황촬요』는 위의 내용에다 도라지·칡·마·밤·토란·차조·순무·복령·천문동·박달나뭇잎·느티나뭇잎·쑥·냉이·소리쟁이·고욤·올방개·나리의 구근·연근·연밥·둥굴레 등을 활용하는 방법을 다루었다. 어떤 먹을거리를 어떻게 활용하든, 핵심은 최소한의 열량을 공급하고 죽어가는 사람을 살리는 데 있다.

오늘날 그래도 한국에서는 대다수 국민에게 먹을거리가 돌아간다. 온 지구를 통틀어 제2차 세계대전 이후 식량 사정이 굉장히 나아진 데가 한반도이다. 그렇다면 굶어 죽는 최악의 상황을 염두에 둔 이 문헌을 오늘날 어떻게 다시 읽으면 좋을까? 첫째 자원의 다양성을 떠올리며 읽을 만하다. 이제 한국인은 쌀과 밀가루 딱 두 가지 자원에서 온 먹을거리를 주식으로 삼고 있다. 일상생활의 감각 속에서는 쌀과 밀가루 외에 주식이 될 만한 다른 자원을 떠올리기 어렵다. 이때 『구황촬요』 등은 탄수화물을 얻을 만한 자원이 한반도에 다양하게 존재함을 일깨운다. 자원의 다양성을 아주 구체적으로 드러낸다. 둘째 구황을 ‘건강’ 및 ‘기호품’으로 뒤집어 다시 읽을 만하다. 최악의 조건에서 열량과 영양소를 공급하는 먹을거리라면? 최소한의 대사에 이바지하는 먹을거리라면? 식이요법 및 체중조절[diet] 등에 소용될 자원의 목록과 거기 잇닿은 상상력을 제공할 것이다. 이채로운 식료품은 기호품으로 넘어갈 여지도 있다. 실제로 몇몇 대학과 기관은 이미 여기 착안한 연구를 진행하고 있다. 셋째 구체적인 조리법의 재발견도 기대할 수 있다. 더구나 『구황촬요』와 『신간구황촬요』에 실린 더덕·도라지·콩깍지·콩잎·느릅나무 열매·밀가루·메밀꽃 들을 활용한 장 담그는 법은 그 자체로 흥미진진하다. 나물에서 온 녹말과 콩 부산물과 밀가루에다 꽃을 활용하는 방식이라니. 새로운 발견은 상상하고 실험하고 시험하는 사람의 것일 테다. 이상 조선 전후기를 가로질러 한국인에게 전해온 농업 문헌에 관한 이야기를 간략히 정리해 보았다. 정리하며 다시 느낀다. 한반도 농업사는 최악의 조건과 싸우며 오늘에 이르렀음을. 분투의 자취를 기어코 문헌에 담으며 잇고 또 이어왔음을. 그러고 보니 ‘구황촬요’ 동아리의 책은 국가와 농촌진흥청이 할 일 또한 다시금 일깨우고 있구나.