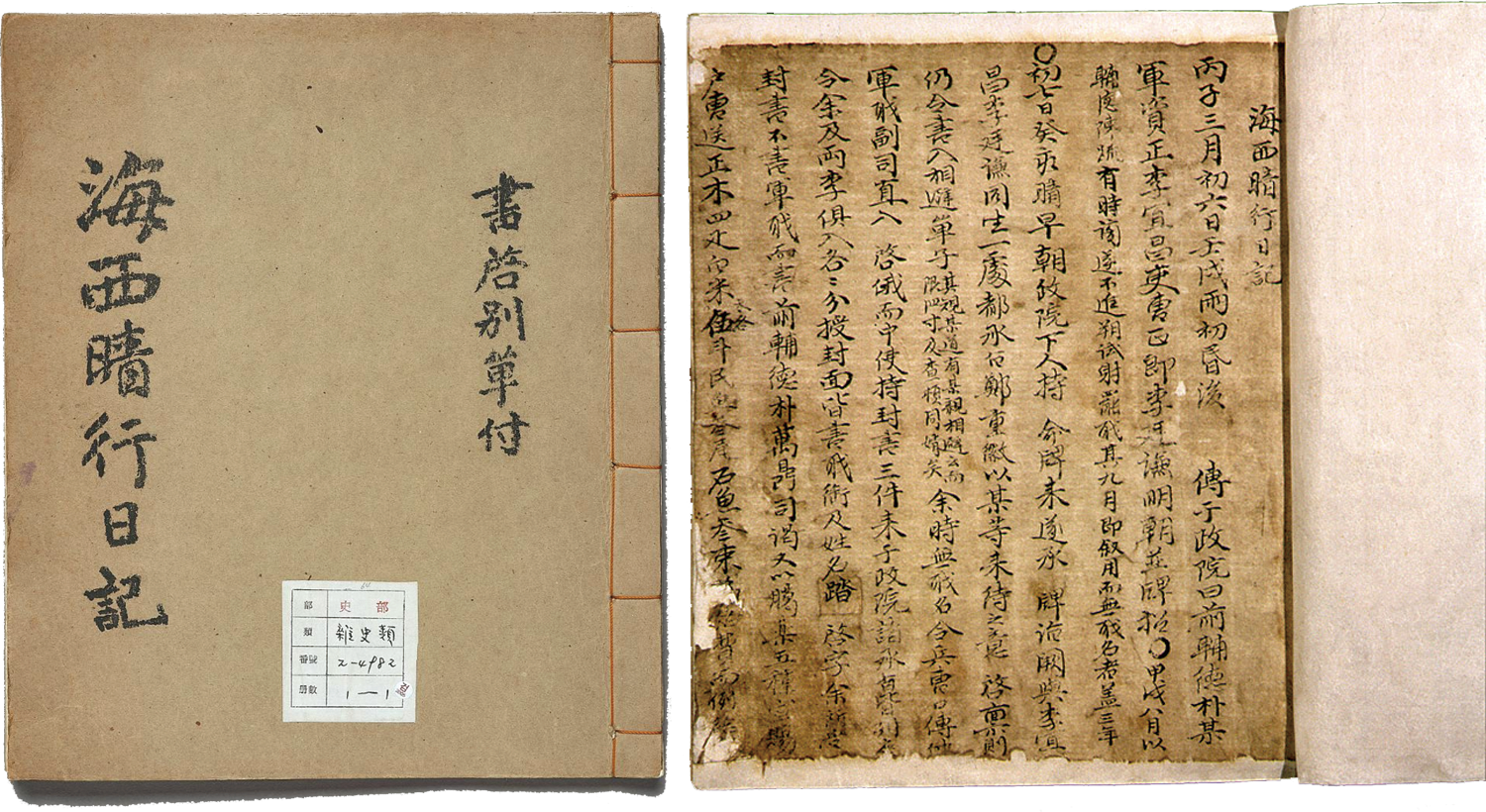

박만정 해서암행일기

朴萬鼎 海西暗行日記

1696년 조선 숙종 22년 3월 6일 해 지고 막 어두워질 무렵이었다. 장희빈을 핑계 또는 빌미로 한 정쟁 속에서 관직을 잃고 3년이나 관직에서 물러나 있던 박만정(朴萬鼎, 1648~1717)2)에게, 이튿날 아침까지 궁궐로 들어오라는 갑작스런 왕명이 전달되었다. 3월 7일 이른 아침 박만정은 궁궐에 이르러 암행어사의 임무와 봉서를 받는다. 이윽고 동대문 밖 관왕묘3)에서 봉서를 뜯어보고 나서 박만정은 황해도에서 임무를 수행해야 함을 알았다. 박만정은 봉서를 뜯은 뒤 바로 길을 떠나, 5월 12일까지 65일간 황해도에서 암행어사로 활동했다. 그 활동의 기록이 〈해서암행일기(海西暗行日記)〉이다. 위의 한 대목은 〈해서암행일기〉 3월 7일 자의 한 구절이다. 이 또한 음식 문헌이다. 멀리 길 떠나는 사람에게 기관장은 돈은 닷 냥을 보내왔을 뿐이다. 당시에는 광목과 같은 옷감, 먹을거리인 백미·콩·민어·조기가 돈이나 다름없는 물품이었다. 나그네는 일상적인 끼니를 어떻게 해결했을까? 박만정은 보잘것없어도 글깨나 읽긴 한 사람 행세를 하고 다니며 사 먹을 수 있는 데서는 끼니를 사 먹었다. 하지만 발걸음마다 가게를 만날 수는 없는 노릇이다. 운이 좋으면 하룻밤 신세를 지는 집에서 죽을 쑤어 주거나 밥을 차려주기도 했다. 그러나 대체로는 가지고 다니는 양식과 찬거리를 내놓고 밥을 지어달라고 해야 했다. 예컨대 3월 11일 간신히 재워주겠다는 집을 하나 찾았으되, 집주인은 박만정 일행에게 가지고 있는 양식부터 꺼내라고 했다. 내 집 양식으로 죽이나 밥을 차려줄 집은 많지 않았다.

박만정 일행은 힘들어도 좁쌀 또는 쌀을 휴대하는 수밖에 없었다. 앞서 3월 10일 박만정은 가난한 집 아낙과 아이들의 밥상을 목격했다. 끼니는 오로지 푸성귀뿐이었다. 가장은 영양결핍으로 누운 자리에서 일어날 힘도 없었다. 마침 기근과 흉년이 극심한 때였다. 박만정은 황해도의 몇몇 큰 고을 빼고는 형편이 최악인 곳을 다녀야 했다. 길 위에서 죽 한 그릇, 밥 한 그릇이 어려웠다. 그런 가운데 어쩌다 얻어먹은 청어, 조개(종은 미상)와 은어, 배, 삶은 닭이 별미였다. 그렇게 기록했다. 3월 19일 길을 잘못 잡아 이른 안악의 바닷가에서는 뱃사공에게 약과와 담배를 건네며 나루를 건너가게 해달라고 간곡히 부탁하기도 했다. 그래도 양반 행세를 하고 다닌 박만정 일행은 어쩌다 운 좋게 다담(茶啖)을 대접받기도 했다. 접객용 별미 간식상에서 얻어걸린 약과는 사람을 움직일 만한 기호품, 또는 별미였던 것이다.

또 다른 암행어사 기록인 〈서수일기(西繡日記)〉도 뒤이어 읽을 만하다. 이 기록은 홍문관(弘文館) 부교리4) 박래겸(朴來謙, 1780~1842)이 하루아침에 암행어사의 직을 받아, 1822년 3월 16일부터 7월 28일에 이르는 126일간 오늘날의 평안남도에서 암행어사로 활동하며 남긴 일기이다. 박래겸은 그래도 요기가 되도록 술 한 잔을 사 마시며, 또는 관아가 구휼을 위해 쑤어 내놓은 죽도 한 사발 슬쩍 마셔가며, 밥 사 먹을 만한 데서는 밥을 사 먹으며 길을 다녔다. 3월 25일 황해도 곡산의 한 고을에서는 국수를 사 먹기도 했다.

국숫집 주인이 칡국수를 큰 대접으로 하나 내왔다. 또한 산골짜기의 멋진 별미였다(店主餉以葛粉麵一大椀. 亦峽中佳味也).”

칡국수 곧 갈분면(葛粉麵)은 칡의 전분으로 내린 국수이다. 보다 뽑기 좋고, 보다 먹기 좋은 사리를 바란다면 칡 전분에 녹두 녹말을 더해 반죽하기도 했다. 이런 방식은 제법 사는 사람들이나 쓰던 방식이다. 서민에게는, 대중에게는 그저 칡 전분 반죽으로 내린 사리만으로 충분했다. 산골짜기 국숫집 갈분면이란 가장 수수하고 손쉬운 재료와 조리법으로 낸 국수였을 테다. 그쯤으로도 나그네에게는 맛나고 고마운 한 끼였을 테다. 박래겸은 밤중에 등불을 켜고 국을 끓이는 술집을 지나치기도 했고, 담당 아전이 일을 잘하는 관아에서는 모른 체 하고 잘 차린 밥상을 받기도 했다. 아무리 몰락한 양반으로 꾸몄어도, 세상을 떠도는 행객으로 꾸몄어도, 양반과 벼슬아치를 익히 상대해 본 기생에게는 본색을 들키기도 했다. 5월 12일 평양 기생 빙심(氷心)은 박래겸이 예사로운 사람이 아님을 알아보고는 유리잔에 홍로주(紅露酒)를 가득 따라 권하기도 했다. 홍로주는 증류기 끝에서 증류액이 자초(紫草)를 통과하도록 해 받은 붉은 빛 도는 소주이다.

암행어사의 발걸음 뒤에서도 음식 이야기를 건질 수 있다. 기록에 나온 것처럼 백미와 콩은 기본 식료품으로서 얼마든지 돈 역할을 했다. 민어와 조기도 그랬다. 그만큼 민어와 조기는 많이 잡혔고, 그야말로 ‘백성의 물고기’ 노릇을 했다. 말려 잘 가공하면 생물보다 가치를 더할 수 있었다. 그만큼 다른 물품으로 바꾸기에도 좋았다. 여기 보이는 민어와 조기 모두 말린 것일 테다. 민어나 조기를 ‘백성의 물고기’라고 한다면, 이런 기록에 기대 말할 수 있겠다.

한편 전근대의 나그네는 기본적으로 양식을 지고 다녀야 했다. 넉넉한 관아에서는 따로 잘 정비된 주방을 운영했고, 다담이나 잘 차린 한 상을 낼 수 있었다. 약과는 노동자를 움직일 만한 매력적인 별미였다. 웬만한 술집은 밤새 국을 끓여 새벽부터 국밥을 팔 준비를 하고 있었다. 전근대 한반도에서 그래도 국수가 될 만한 자원이라면 역시 칡의 전분이 먼저였다. 홍로주와 같은 증류주는 아무 데서나 팔거나 맛볼 수 있는 사치품은 아니었다. 무엇보다 암행어사가 반드시 〈춘형전〉 속 이몽룡처럼 거지꼴로 다니지는 않았음이 떠오른다. 암행어사가 매 끼니 이몽룡처럼 “밥아 너 본 지 오래로구나!” 부르짖고는, “여러 가지를 한 데 부어 숟가락 댈 것 없이 손으로 뒤져서 한편으로 몰아치더니 마파람에 게 눈 감추듯” 먹지 않았다. 행색에 견주어 타고 다니는 말이 너무 번듯해서 본색을 들키기도 한 존재가 암행어사였다. 그렇게 하고 다니며 보고 먹은 모든 것, 받은 밥상의 이모저모가 오늘날 다시 읽을 만한 음식 문헌을 이룬다. 들추고 다시 보면, 문헌의 세계란 이렇게 밑도 없고 끝도 없다.

- 생선 한 ‘속(束)’은 백 마리이다.

- 박만정은 이 명을 받기 전에는 세자시강원(世子侍講院)의 종3품 관직인 보덕(輔德)의 벼슬에 있었다. 세자시강원은 오늘날로 치면 세자의 비서실로서 미래의 통치자를 위한 교육기관의 역할까지 했다.

- 관왕묘(關王廟)는 관우를 군신(軍神)으로 모신 사당이다. 여기 보이는 서울 동대문 밖 관왕묘가 곧 오늘날의 서울 동묘(東廟)이다.

- 홍문관의 부교리(副校理)는 왕이 참석한 토론인 경연(經筵)에서 유학을 강론하고, 왕의 자문(諮問)에 응하고, 왕의 글을 대신 짓는 일을 담당한 종5품 관직이다.